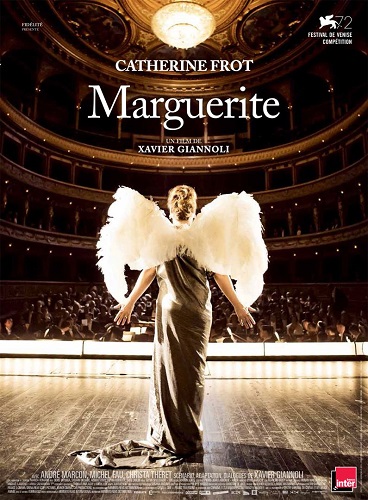

Marguerite de Xavier Giannoli

(2015)

(2015)

Je continue ma découverte du cinéma de Giannoli, et c’est encore une fois une très belle surprise, qui confirme tout le bien que je pense de ce réalisateur. Le sujet est plutôt intriguant, puisque Giannoli reprend l’histoire d’une cantatrice anglaise réputée pour chanter abominablement faux (Stephen Frears en fera un biopic l’année suivante d’ailleurs), pour la transposer dans la France des années 20. La grande force du métrage tient dans sa justesse, qui doit beaucoup à son point de vue : il n’est nullement question d’être du côté du public moqueur, ni du personnage principal qui se considère comme l’une des plus grandes chanteuses de son temps. Le génie du film vient vraiment du fait qu’on va voir la majorité de l’action à travers les yeux du mari de la chanteuse, mari qui est complètement déchiré entre la honte que lui procure sa femme, et la tendresse qu’il éprouve pour elle, et qu’il l’oblige à continuer cette mascarade afin qu’elle puisse toujours vivre dans son rêve éveillé.

Du coup, d’un film qui aurait pu être un biopic simpliste (je soupçonne le film de Frears de l'être en grande partie), Giannoli en tire une fresque assez glaçante sur l’aristocratie et le milieu du spectacle, deux milieux respectables au premier abord, mais qui s’avèrent d’une hypocrisie et d’une cruauté sans limite. Déjà, Giannoli posait en partie les bases de son adaptation à venir des Illusions perdues, notamment avec cette découverte du monde théâtral et de ses faux-semblants, où l’on paye le succès des pièces en enrôlant des gens pour applaudir dès que possible. Il y a un vrai équilibre dans ce film, entre la description d’une époque, un parallèle évident avec notre monde actuel, mais aussi et surtout un travail important sur les personnages, que ce soit à travers le mari, le serviteur, le journaliste qui va avoir de plus en plus d’affection pour Marguerite, et enfin cette dernière qui aurait pu être aisément un personnage presque comique, mais qui attire finalement la sympathie et la pitié du spectateur, notamment parce que malgré son manque de talent, elle est la seule à vraiment croire au pouvoir de l’art musical.

Je suis un peu moins fan du dernier acte, une fois que le grand concert public passé, mais la scène finale, à la limite du fantastique, vient finir le métrage sur une bonne note. La reconstitution du Paris des années 20 est assez flamboyante, et tout le travail formel de Giannoli et de son équipe technique (notamment la photographie, superbe) vient mettre en valeur cet aspect. Si Catherine Frot vole le film (elle n’a clairement pas volé son César), j’ai été particulièrement surpris par le trio masculin Marcon/Fau/Mpunga, trois acteurs que je n’avais jamais remarqué jusqu’ici mais que j’ai trouvé excellents dans ce film. Pour le coup, même si j’attendais un film solide, je ne m’attendais pas à autant apprécier, autant dire que ça va clairement me pousser à continuer la filmographie de de Giannoli.

Du coup, d’un film qui aurait pu être un biopic simpliste (je soupçonne le film de Frears de l'être en grande partie), Giannoli en tire une fresque assez glaçante sur l’aristocratie et le milieu du spectacle, deux milieux respectables au premier abord, mais qui s’avèrent d’une hypocrisie et d’une cruauté sans limite. Déjà, Giannoli posait en partie les bases de son adaptation à venir des Illusions perdues, notamment avec cette découverte du monde théâtral et de ses faux-semblants, où l’on paye le succès des pièces en enrôlant des gens pour applaudir dès que possible. Il y a un vrai équilibre dans ce film, entre la description d’une époque, un parallèle évident avec notre monde actuel, mais aussi et surtout un travail important sur les personnages, que ce soit à travers le mari, le serviteur, le journaliste qui va avoir de plus en plus d’affection pour Marguerite, et enfin cette dernière qui aurait pu être aisément un personnage presque comique, mais qui attire finalement la sympathie et la pitié du spectateur, notamment parce que malgré son manque de talent, elle est la seule à vraiment croire au pouvoir de l’art musical.

Je suis un peu moins fan du dernier acte, une fois que le grand concert public passé, mais la scène finale, à la limite du fantastique, vient finir le métrage sur une bonne note. La reconstitution du Paris des années 20 est assez flamboyante, et tout le travail formel de Giannoli et de son équipe technique (notamment la photographie, superbe) vient mettre en valeur cet aspect. Si Catherine Frot vole le film (elle n’a clairement pas volé son César), j’ai été particulièrement surpris par le trio masculin Marcon/Fau/Mpunga, trois acteurs que je n’avais jamais remarqué jusqu’ici mais que j’ai trouvé excellents dans ce film. Pour le coup, même si j’attendais un film solide, je ne m’attendais pas à autant apprécier, autant dire que ça va clairement me pousser à continuer la filmographie de de Giannoli.

8/10

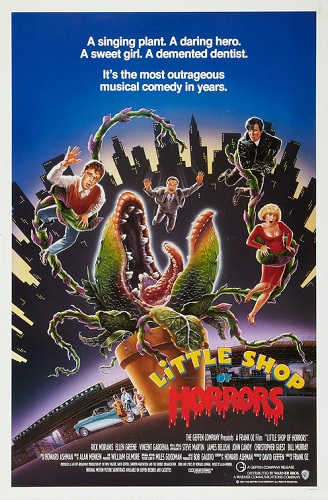

Je ne m’attendais pas à autant aimer pour le coup, j’avais conscience du petit statut culte que possède cette comédie musicale des années 80, mais je ne me doutais pas que son énergie allait être aussi communicative : on ressort du film avec une patate d’enfer. N’ayant pas vu le film de Corman, je ne pourrais pas faire de comparaisons, mais nul doute que ça n’a pas grand chose à voir en termes de traitement : le film d’Oz n’est pas à proprement parler un remake, mais plutôt l’adaptation directe de la comédie musicale qu’Alan Menken et Howard Ashman avaient monté quelques années plus tôt sur Broadway. En l’état, j’ai très peu de réserves sur le film tant ce dernier coche toutes les cases de la bonne adaptation à l’écran d’une comédie musicale : ça utilise à bon escient le format cinématographique, il y a un bon équilibre entre narration classique et narration par les différentes chansons, et puis visuellement Frank Oz arrive à tirer son épingle du jeu en décidant de faire un métrage entièrement tourné en studio, ce qui procure à l’ensemble un charme old school évident et qui colle parfaitement au script.

Je ne m’attendais pas à autant aimer pour le coup, j’avais conscience du petit statut culte que possède cette comédie musicale des années 80, mais je ne me doutais pas que son énergie allait être aussi communicative : on ressort du film avec une patate d’enfer. N’ayant pas vu le film de Corman, je ne pourrais pas faire de comparaisons, mais nul doute que ça n’a pas grand chose à voir en termes de traitement : le film d’Oz n’est pas à proprement parler un remake, mais plutôt l’adaptation directe de la comédie musicale qu’Alan Menken et Howard Ashman avaient monté quelques années plus tôt sur Broadway. En l’état, j’ai très peu de réserves sur le film tant ce dernier coche toutes les cases de la bonne adaptation à l’écran d’une comédie musicale : ça utilise à bon escient le format cinématographique, il y a un bon équilibre entre narration classique et narration par les différentes chansons, et puis visuellement Frank Oz arrive à tirer son épingle du jeu en décidant de faire un métrage entièrement tourné en studio, ce qui procure à l’ensemble un charme old school évident et qui colle parfaitement au script. ), on finit par tuer des innocents, et cerise sur le gâteau, le Director’s Cut possède une fin très noire, à l’encontre totale du happy end facile et forcé de la version cinéma. Mais le fait est que c’est une vraie comédie, et même avec le final pessimiste on ressort le sourire aux lèvres vu que même ce dernier est traité avec une certaine dérision et un bel hommage aux films catastrophes/SF d’antan, faut voir la démesure de la scène.

), on finit par tuer des innocents, et cerise sur le gâteau, le Director’s Cut possède une fin très noire, à l’encontre totale du happy end facile et forcé de la version cinéma. Mais le fait est que c’est une vraie comédie, et même avec le final pessimiste on ressort le sourire aux lèvres vu que même ce dernier est traité avec une certaine dérision et un bel hommage aux films catastrophes/SF d’antan, faut voir la démesure de la scène.