[Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Modérateurs: Dunandan, Alegas, Modérateurs du forum

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Pas vu, mais j'avais aimé le roman.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 46327

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Oui, s'il joue des même effets que le film, il doit être assez captivant j'imagine.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Mélancolie (La) - 7/10

La Mélancolie

Takuya Kato - 2023

Une femme mariée assiste à la mort brutale de son amant. Son premier mouvement est d’appeler les secours mais finalement elle n’en fait rien, consciente que ce serait se compromettre en révélant sa relation. Dès cet instant son quotidien, et notamment sa relation avec son mari, vont s’effilocher.

S’effilocher oui, et pas sombrer dans la mélancolie. C’est en effet la véritable traduction du titre original (et du coup, La Mélancolie est un choix maladroit car envoyant le spectateur sur une fausse piste). Rien non plus de spectaculaire, mais juste assez pour être attentif à l’évolution du désarroi, de la contradiction intérieure de la jeune femme, à la fois soucieuse de ne rien laisser transparaître de sa relation auprès de son mari, et sans doute consciente que cette dernière s’effiloche elle aussi, et qu’il vaudrait peut-être mieux divorcer.

Deuxième film de Takuya Katô pour lequel il faut s’accrocher pour trouver des informations, La Mélancolie, dans son rythme et sa photographie, a comme un petit quelque chose de Ryusuke Hamaguchi (d’ailleurs, la B.O. est aussi le fait d’Eiko Ishibashi), ce qui explique sans doute pourquoi le film a été diffusé en France. Joliment interprété (à noter la présence de Shôta Sometani dans le rôle de l’amant), le film donne envie de voir le précédent de Katô précédent (Grown-ups) mais aussi son drama sorti en 2024, Seven Orifices. Non, pas un pinku, juste une histoire déconcertante sur des trous gigantesques apparaissant dans le ciel. Sometani en est, tout comme Kanji Furutachi, (acteur que j’apprécie, et qui joue d’ailleurs dans La Mélancolie).

7/10

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Taxi pour Tobrouk (Un) - 7/10

Après la délicatesse de Mugi Kadowaki, place aux poils sur le torse de Lino Ventura.

La dernière fois que j'ai vu Un Taxi pour Tobrouk, je devais être à l'école primaire. Vague souvenir d'amitié virile, d'un Allemand au milieu de quatre français, de Ventura et de son bonnet de marin, des scènes dramatiques à la fin, et même du défilé sur les Champs Elysées avec le même Ventura qui se fait brutalement reprendre par un pauvre type parce qu'il garde son couvre-chef sur la tête devant les tanks.

Souvenir d'un bon film et à la revoyure, ça ne change pas. Oui, Un Taxi pour Tobrouk est un bon film. Mais je n'irai pas au-delà. Si l'idée d'une cohabitation forcée en temps de guerre dans l'unique décor du désert de Lybie est une bonne idée, elle peut aussi à la longue paraître un brin saoulante quand on n'aime plus autant qu'autrefois les dialogues d'Audiard à qui on aimerait dire parfois : "Lâche-nous un peu la grappe, avec tes punch lines !" Des films comme La Traversée de Paris ou Un singe en hiver me paraissent infiniment plus réussis dans leur capacité à susciter l'émotion tout en usant naturellement d'excellents dialogues. Là, j'avoue que la catastrophe finale m'a laissé de marbre.

Critiques similaires

| Film: Taxi pour Tobrouk (Un) Note: 8/10 Auteur: elpingos |

Film: Taxi pour Tobrouk (Un) Note: 8/10 Auteur: Dunandan |

Film: Taxi pour Tobrouk (Un) Note: 9/10 Auteur: osorojo |

Film: Taxi pour Tobrouk (Un) Note: 8/10 Auteur: Scalp |

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

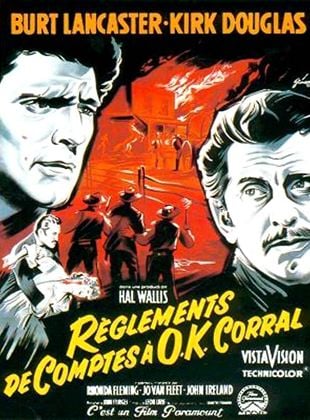

Règlement de comptes à O.K. Corral - 6/10

Règlement de comptes à OK Corrall

John Sturges - 1957

Après avoir relu (avec délice) l’arc « Tombstone » de Blueberry (Giraud a quand même fait du bon boulot en reprenant le scénario après la mort de Charlier), il fallait que je me décide enfin à voir Règlement de comptes à OK Corral, histoire de poursuivre un peu le voyage.

Déception : Bloody hell ! Blueberry n’est pas là ! Et pire, Wyatt Earp n’a pas ses fameuses moustaches ! Mais bon, en échange on a Lancaster dans le rôle et Kirk Douglas dans celui de Doc Holliday le tuberculeux. Et heureusement, parce que sans ça, on se retrouvait devant un western un peu fade, un brin longuet et sans émotion. La présence des deux titans permet donc de redonner au film des couleurs (ainsi que la chouette chanson titre de Tomkin chantée par Frankie Laine), mais ne lui permettra certainement pas de se hisser au niveau des très grands westerns.

Gunfight final sympa, mais sans plus. Et les Clanton manquent singulièrement de charisme.

Critiques similaires

| Film: Règlement de comptes à O.K. Corral Note: 8/10 Auteur: Heatmann |

Film: Règlement de comptes à O.K. Corral Note: 8/10 Auteur: Scalp |

Film: Règlement de comptes à O.K. Corral Note: 7,5/10 Auteur: francesco34 |

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Techno brothers - 7/10

The Techno Brothers (Tekuno burazâzu)

Hirobumi Watanabe (2023)

Cinquième film de Hirobumi Watanabe que je vois, et de nouveau une bonne surprise.

On suit ici un trio de musiciens, les Techno Brothers. Costumes et sons synthétiques à la Kraftwerk, gueules raybanisées et inexpressives évoquant les Blues Brothers, et surtout asservissement à leur odieuse manager au look très Anna Wintour. But de cette dernière : faire des Techno Brothers des stars. Et elle y croit sincèrement. Le problème est sa manière de les utiliser en les privant du moindre cacheton (ce qui aura une conséquence aussi drôle que funeste chez l’un des frères).

Le film est ponctué de différentes performances du groupe dans des lieux improbables (mention spéciale à l’horticulteur désireux de faire entendre à ses précieuses fleurs de la bonne techno pour voir comment elles vont évoluer), tout le long d’un trajet avec pour terminus rien moins que Tokyo et la gloire. Et tout le long du périple, on est un peu comme leur manager, on finirait par y croire, à leur succès prochain. Au début goguenard devant leurs premiers concerts, on s’aperçoit au fur et à mesure que leur musique, mélange de Kraftwerk et de YMO, est plutôt pas mal. Mais voilà, les frangins ont-ils atterri à la bonne époque pour servir leur musique ? Rien n’est moins sûr, même si quelques happy few (dont l’horticulteur) sont convaincus de sa qualité.

Sinon on retrouve cette réalisation très système D propre à Watanabe. Le film a beau se vouloir un road movie en direction de Tokyo, on comprend que le tournage n’a pas dû beaucoup s’éloigner de sa ville d’Otawara (on retrouve notamment le café classieux de Life Finds A Way). Quant aux acteurs engagés, outre le frère de Watanabe, il est amusant ici de constater que Watanabe se la joue Peter Sellers en incarnant rien moins que trois personnages différents, dont un musicien vêtu du maillot de foot de l’équipe nationale, citation directe du personnage de Life Finds A Way. Petite originalité : l’usage de la couleur, alors que tous les autres films de Watanabe sont en noir et blanc. Le film pouvant être vu comme un hommage malicieux à la musique synthétique des années 80, il n’aurait pas eu le même impact visuel en N&B. Les chemises des Techno Brothers se devaient d’être admirées dans leur rouge originel !

7/10

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Renoir (2025) - 8/10

Renoir

Chie Hayakawa - 2025

Impossible de ne pas penser à Déménagement de Shinji Somai en voyant le récent Renoir de Chie Hayakawa. On y est plongé dans le quotidien et la psyché d’une petite fille, Fuki, qui doit composer avec une situation familiale douloureuse. Dans déménagement, les parents se séparaient, dans Renoir, ils vont se séparer tout simplement parce que le père, atteint d’un cancer inguérissable, va bientôt disparaître. Ajoutons à cela que la fillette présente à peu près la même coupe de cheveux, la même chemise verte flashy, et qu’Hayakawa a décidé de situer son histoire à la fin des années 80 (Déménagement est au début des années 90) et l’on se dit que ça fit tout de même beaucoup de ressemblances. Il n’est pas impossible que la réalisatrice, consciente d’inévitables rapprochements que l’on ferait entre son histoire et celle d’un des chefs-d’œuvre de Somai, ait peut-être joué la carte de l’hommage pour couper court à d’éventuels reproches de plagiat.

Dans tous les cas, le film se démarque dans la manière de restituer le mal-être de Fuki. Car il ne s’agit ici pas tant de le crier pour protester, avec peut-être le désir inconscient que les parents se rabibochent. Fuki voit bien que son père est au plus mal (cela fait d’ailleurs bizarre de voir Lily Franky, acteur solaire associé à une bonne humeur familiale – on songe à Tel Père, Tel Fils – jouer un personnage en phase terminale), elle entend les paroles sans espoir des collègues de travail venus le voir à l’hôpital et au bout du compte, elle a assimilé le fait que son père n’est plus là pour très longtemps. Mais la grande question est : comment réagir face à cela ? Pleurer ? Être malheureuse ? Ou au contraire se plonger dans sa vie quotidienne ? Voir et jouer avec ses amies ? Mais dans ce cas, ne serait-ce pas le signe d’une indigne insensibilité ? En fait, Fuki est dans le cirage, un cirage émotionnel, tout comme le spectateur durant la première heure qui ne sait pas trop comment prendre l’histoire. Hayakawa empile des réactions, des situations, au spectateur de se faire une idée. Fuki ne l’aidera pas car, contrairement à son homologue dans Déménagement, elle ne parle que très peu et il faut dès lors décoder ses actions. Ainsi, quand elle revient de l’hôpital, tenant par la main en marchant son père qui a du mal à se déplacer, elle le lâche aussitôt pour faire mine d’observer quelque chose au sol, voyant que des camarades de classe s’approchent. On comprend qu’elle a honte d’être vue en compagnie de ce père pitoyable. Mais dans la scène suivante, sur une aire de loisirs où de jeunes adultes se moquent de son père endormi sur un banc, elle réagit et n’hésite pas à botter le cul (littéralement) à l’un des fâcheux. Si elle peut avoir honte de son père, cela ne vas pas jusqu’au point d’accepter qu’on l’humilie.

Car au fond d’elle-même, il y a bien sûr l’amour et la conscience d’une lourde perte. Et c’est tout le crédit d’Hayakawa de ne pas avoir cherché à surligner des effets faisant dans le pathos. Elle préfère plonger le spectateur dans une multitude d'actions ou de motifs. Ainsi celui du cheval, animal que Fuki dessine dans son cahier et dont elle imite (joliment) le hennissement. Il est aussi associé à l’hippodrome… dans lequel son père a l’habitude d’aller. Ainsi son refuge dans l'imagination, que se soit en compagnie de son amie Chihiro (prénom miyazakesque qui annonce la couleur), ou dans les rédactions scolaires ou même son journal intime. Ainsi ses incursions en cachette dans le téléphone rose pour parler et rencontrer un homme — plutôt un jeune homme, en pleine santé, sorte de père de substitution idéal (on s’accroche aux accoudoirs quand on voit Fuki accepter son rendez-vous et se rendre chez lui). Ou encore quand, voyant que sa fille est fascinée par une reproduction de « La Petite Irène » de Renoir qu’un marchand vend dans le hall de l’hôpital, son père décide de l’acheter, et donc de lui en faire cadeau puisque lui n’aura pas le temps d’en profiter. Ce cadeau, au-delà des images mentales de son père, sera le moyen pour Fuki de garder un lien symbolique avec son père.

Bref, après un Plan 75 intéressant mais qui ne m’avait pas non plus embarqué – en dépit de la présence de Chieko Baisho – Hayakawa fournit un deuxième long métrage bien plus abouti. Une réalisatrice clairement à suivre.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Vengeance demon - 6/10

New Underground History of Japanese Violence: Vengeance Demon

Koji Wakamatsu - 1969

Assurément, la campagne selon Koji Wakamatsu est moins riante que celle de Mon Voisin Totoro. Ici, point de gentil monstre. Par contre, de monstrueux paysans rapaces, vicieux, violeurs et meurtriers, ça, il y en a. Au milieu de cette faune dangereuse, Ario et sa soeur Chie essayent de se faire oublier, coupables aux yeux des autres d'avoir un sang maudit (parce que leurs parents ont eu la tuberculose). Malheureusement, ces derniers tombent un jour sur les deux jeunes gens, pour violer à sept Chie avant de pendre le frère. Ce dernier survivra et, rageusement, leur fera tâter de son katana, aussi bien à eux qu'à leurs compagnes.

Un Wakamatsu rugueux (comprenez, encore plus que d'habitude), forcément aux antipodes des pinkus habituels. Et l'on s'en doute, avec un sous-texte anti-establishment. Le politique et le chef de la police qui débarquent dans le village décimé vont l'apprendre à leurs frais.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

C'est dur d'être un homme : Tora-san et la geisha - 7/10

Tora-san 27

Tora san et la Geisha (Otoko wa tsurai yo: Naniwa no koino Torajirō)

Yôji Yamada - 1981

Hier, je me matais le premier épisode d’Asura, le dernier drama de Kore-eda, et je me disais que j’allais en baver pour aller au bout (pourtant que sept épisodes). Mais aujourd’hui, je visionne le 27e opus de Tora-san et j’ai l’absolue certitude qu’aller jusqu’au cinquantième épisode se fera sans douleur.

Pourtant, dans les deux cas, que ce soit Kore-eda ou Yamada, on est face à des magiciens pour ce qui est de restituer l’humain à travers les liens familiaux. Mais il faut croire que le rythme, la structure narrative imposés par des épisodes à suivre de 55 minutes n’a pas la même force qu’une histoire complète d’une heure quarante-cinq.

Tora-san et la geisha est peut-être un cran en-dessous des précédents opus. On revient à une formule classique, avec un accent mis sur la relation entre Tora et la madone, avec à la fin, comme il se doit, un nouvel échec sentimental pour Torajirô. Mais pour le spectateur arrivé à ce stade de la saga, c’est-à-dire un spectateur forcément conquis (car le contraire signifierait un masochisme touchant à la stupidité), l’intérêt est de faire son miel des petites variations et nouveautés. Ici, même s’il n’apparaît que peu de temps, j’ai été intrigué Hidetaka Yoshioka, le jeune acteur qui va désormais incarner Mitsuo. C’est un gamin qui avait joué l’année précédente dans l’Echo de la montagne, de Yamada, et il n’est pas impossible que ce dernier ait pigé que l’enfant offrait plus de possibilités dans le rôle de Mitsuo par rapport à son prédécesseur. Et effectivement, ses quelques répliques m’ont laissé une bonne impression.

Sinon évoquons une madone extraordinaire de beauté avec Keiko Matsuzaka. C’est bien simple, quand elle apparaissait, j’en oubliais les sous-titres. Dans son amitié avec Tora, elle permet de former un duo assez proche de celui formé avec le personnage de Lily, d’autant que l’écrin que pour accueillir cet amour-amitié n’est rien moins qu’Osaka et ses quartiers de plaisirs. Je ne me souviens plus trop si la ville avait déjà servi de décor, mais là, il est très agréable d’être plongé dans le quartier de Shinsekai.

Citons enfin un clin d’œil à Elephant Man, sorti un an plus tôt, et une scène finale de nouveau réussie. Si j’ai toujours un peu de mal avec les séquences oniriques inaugurales, je n’ai en revanche aucune réserve envers le talent de Yamada pour rendre ses fins irrésistibles. Ça commence avec la scène de déception amoureuse (on a l'habitude mais parfois, on tombe sur une scène plus poignantes que les autres, c'est le cas ici) avant d'enchaîner avec l'habituelle conclusion lumineuse. Se passant sur l’île de Tsushima, la bonne humeur de la scène, alliée au thème de Naozumi Yamamoto et à un sublime paysage, donne envie d’être déjà au dimanche prochain pour me mater le 28e opus.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Henry, portrait d'un serial killer - 4/10

Henry, portrait of a serial killer

John McNaughton - 1986

Un peu de mal à comprendre la réputation de ce film qui, souvent présenté comme un solide film de serial killer, m'a paru lourd et peu palpitant.

À un premier niveau d'attente, j'espérais quelques sensations fortes comme un bon film de série B horrifique peut en offrir. Mais j'en ai été rapidement pour mes frais. Allez, les premiers plans au début du film montrant les victimes d'Henry avaient un aspect graphique intéressant. Ça jouait sur un esthétisme morbide contrastant avec le quotidien cracra du tueur. Le problème est que dès que l'on montre Henry (et son comparse Ottis) en action, on tombe dans le pire du grand guignol. On devrait être terrifié par la gratuité de ces crimes, on l'est surtout par la pauvreté des effets (notamment de la bande son).

Quant au deuxième niveau d'attente, celui d'espérer d'avoir une sorte de méditation sur le mal, ce ne sont pas les pauvres révélations d'Henry sur son enfance au personnage de Becky qui vont permettre de cerner ses pulsions. Le gros problème, c'est qu'Henry n'est pas intéressant. Dans Psychose, Norman Bates présente une fragilité qui éveille l'attention et même la sympathie. Dans Le Silence des Agneaux, c'est le raffinement et l'intelligence de Lecter qui nous fait attendre chacune de ses apparitions avec impatience. Et plus récemment, dans The House that Jack builds, Dillon, secondé par l'humour noir absolument brillant de Von Trier, campe un personnage halluciné et hallucinant qui donne à voir ce que le mal peut avoir de fou et de vertigineux (surtout quand ce mal décide d'argumenter pour se justifier). Là, on a surtout l'impression de se trouver face à une brute avec de gros biceps et une brique à la place du visage. Et j'avoue, il m'en faut un peu plus.

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Takara, la nuit où j'ai nagé - 7,5/10

Takara, la nuit où j'ai nagé

Damien Manivel et Kohei Igarashi - 2017

Le père de Takara a l’habitude de se lever en pleine nuit pour se rendre au marché au poisson où il travaille. Un jour, Takara l’entend et ne parvient pas à se rendormir. Pour s’occuper il joue, puis dessine un poisson. Et le matin, alors qu’il se rend à l’école, il bifurque soudain vers la gare. Son objectif : rejoindre son père pour lui donner son dessin.

Voilà, c’est tout pour l’histoire. Comme Hirobume Watanabe et son I’m Really Good, on va suivre la journée d’un enfant, avec cependant quelques différences. Noir et Blanc, plans étirés, dialogues et musiques pour I’m Really Good, couleur, plans plus nombreux, et uniquement les bruits du quotidien pour Takara. Surtout, une journée sans histoire pour le film de Watanabe, tandis que celui du duo Damien Manivel / Kohei Igarashi propose finalement une odyssée miniature à hauteur d’enfant. Car précisons ici que nous sommes l’hiver dans la préfecture d’Aomori, à des températures entre 10 et 20°C, et que voir ce clampin de six ans partir seul dans sa quête hasardeuse, au-delà du sourire que l’entreprise suscite au début, finit par inquiéter.

Mais nul effet mélodramatique, le but étant de retrouver la poésie de certains récits d’enfance (I’m Really Good, donc, mais on peut songer aussi au Ballon Rouge, d’Albert Lamorisse. Pourtant pas vraiment de réalisme magique, mais il y a cette illustration du pouvoir de l’imagination chez l’enfant. À quoi songe Takara quand il se dit qu’il n’y a aucun problème pour aller voir son père en prenant tout seul le train ? Ou bien quand il prend en photo ses jouets dans sa chambre et qu’il observe les clichés plus tard dans la journée ? Peu importe. Et l’on n’aura guère besoin de notice pour comprendre les liens entre le garçon, sa sœur et ses parents. Avec juste un art consommé de la suggestion, Manivel et Igarashi offrent au spectateur un autre voyage, celui de se replonger dans les racines muettes du cinéma, à une époque où l’image et le montage suffisaient pour conter une histoire avec brio.

7,5/10

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Blanche - 3/10

Blanche

Walerian Borowczyk - 1971

Je crois que j'aurais préféré voir dix épisodes de Thierry la Fronde plutôt que de voir ce film. Et là, j'aurais envie, histoire de me laver les yeux, d'enchaîner avec un film sorti un an plus tôt par un autre réalisateur d'origine polonaise, le Macbeth de Polanski.

J'ai lu ici et là que le talent de Borowcyk avait été de se saisir d'un matériau médiéval afin de capter des essences d'êtres plutôt que de fournir une psychologie plus poussée. D'accord, mais il n'empêche : que le résultat est cheap, embarrassant et ennuyeux ! J'imagine que des métrages du muet prenant pour cadre le Moyen Âge doivent être plus énergiques et captivants.

Un peu de peine pour Michel Simon pour qui c'était l'un des derniers rôles.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Stalker - 9/10

Stalker

Andrei Tarkovski - 1979

À quoi reconnait-on une œuvre cinématographique puissante ? À sa capacité à hanter, à laisser dès le premier visionnage un souvenir ineffaçable. Mais aussi par sa manière de faire comprendre, dès la première scène, que l’on va assister à une œuvre hors normes.

Je ne nierai pas que le premier quart d’heure a été âpre et qu’une voix intérieure, un peu inquiète, m’a chuchoté : « Deux heures quarante ! Deux heures quarante ! Ça va être compliqué ». Mais la stupéfiante plasticité de cette Russie post-industrielle passant des paysages verdoyants à des souterrains bétonnés, humides et truffés d’objets plus ou moins incongrus (parmi lesquels un portrait du Christ), ainsi que cette quête métaphysique de trois personnages à la symbolique toute dostoïevskienne (un passeur de foi, un scientifique et un littéraire qui doute : on pense à Aliocha, Ivan et Dimitri Karamazov) m’ont rapidement enveloppé dans un cocon alliant fascination et envie d’interpréter.

Je mets rapidement en italiques car Tarkovski a son propre rythme. Deux heures quarante, donc, mais aussi le fait que je n’ai jamais vu dans un film des personnages se déplacer aussi lentement. Marchant dans « la zone », un endroit mystérieux frappé par une météorite et où se trouverait une chambre qui exaucerait les désirs les plus secrets des visiteurs, le trio doit redoubler de prudence dans ses déplacements. Je dis que je n’ai jamais vu des déplacements aussi lents, mais en fait, il y en aurait bien, ceux des astronautes dans 2001. D’ailleurs, Tarkovski partageant avec Kubrick ce goût du questionnement métaphysique, il y aurait quelques parallèles à faire entre les deux films. Dans 2001, Bowman est propulsé à la fin au milieu d’une porte des étoiles qui le fait arriver sur une planète aux étranges décors colorés, avant d’atterrir pour de bon dans une mystérieuse chambre. C’est finalement la même idée dans Stalker, mais là où se passage occupe trente minutes chez Kubrick, Tarkovski l’étire sur deux heures et demie. Et différence notable : le trio d’explorateurs renoncera à pénétrer dans la chambre. Là où 2001 nous présente la chambre comme l’endroit permettant de faire évoluer l’homme en un être supérieur, Tarkovski nous montre une humanité qui renonce et qui, selon l’interprétation du Stalker, a perdu la foi. Ainsi le personnage de l’écrivain qui, venu pour retrouver l’inspiration perdue en entrant dans la chambre, va retourner dans sa ville déshumanisée pour siroter des bières dans l’immonde bar où se trouvent aussi le scientifique et le stalker, plutôt que de se replonger dans l’acte créatif, acte qui, selon Tarkovski lui-même, peut-être perçu comme une prière (et toujours plus indispensable quand elle se fait dans une période trouble). Et aux notes claironnantes, puissamment orchestrées d’ Also sprach Zarathustra et du Beau Danube Bleu dans 2001, répondent dans Stalker des échos, des bredouillis du Boléro ou de la Neuvième de Beethoven, vestiges grotesques de la grandeur artistique de l’homme et qui ne semblent plus intéresser personne.

Un espoir peut-être ? Là aussi, on songe à 2001 qui s’achevait sur la vision triomphante du fœtus astral. Tarkovski décide de terminer avec celle de la fille du stalker, fillette douée du pouvoir de télékinésie. Le spectateur pas trop éprouvé par les deux heures quarante se souviendra alors, peut-être de ces paroles de l’écrivain : « Le monde est ennuyeux à mourir. Aussi il ne peut y avoir ni télépathie, ni revenants, ni soucoupes volantes, tout ceci est impossible. Le monde est régi par des lois d’airain qui le rendent mortellement ennuyeux. » Le désennui, l’évolution vers un homme supérieur ou, tout simplement, une foi retrouvée, sont alors incarnés par la fillette. Mais alors qu’on la voit seule dans sa sinistre maison, le regard apathique, on se dit qu’elle a tout de l’exception destinée à traverser la vie dans la plus grande indifférence. Et ce ne sont pas les bruits stridents d’un tramway passant non loin, bruits cette fois-ci dénués de toutes bribes de musique classique, qui permettront d’avoir confiance, d’avoir foi en la suite de la destinée humaine.

Deux heures quarante pour un si sombre enseignement, cela peut paraître décourageant. Mais si l’on goûte l’esthétisme de Tarkovski, si l’on est sensible au rythme qu’il impose, à ces propos qui, encore une fois, peuvent évoquer Dostoïevski, alors on a tôt fait de comprendre que Stalker est de cette étoffe qui fait de certains films des œuvres profondes et personnelles résistant au temps.

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Make the last wish - 5/10

Sion Sono

Make the last wish - 2009

Film réalisé dans la foulée de Love Exposure, avant le projet plus sérieux et intimiste qu’est Be Sure to Share. Comprenant dans son cast Hikari Mitsushima (à cette époque toujours en couple avec Sono : pas qu'une info carnet rose, la complicité a pu jouer pour avoir ce jeu frénétique) et Sakura Ando, le film propose au premier coup d’œil un ton, une énergie dans la continuité de Love Exposure. Mais le rapprochement s’arrête là. Tourné avec un budget de misère avant d’être abandonné (le projet devait inclure la présence d’Avril Lavigne qui allait venir au Japon pour un concert, mais finalement cela n’a pu se faire, faute de communication), le film ne retrouve pas le brio du chef-d’œuvre de son réalisateur. C’est ici un brio en carton, usant par exemple de filtres ou bien abusant de scènes de type « docu-tv » sur des filles passant une audition pour jouer le rôle sur scène de la sœur d’Avril Lavigne, le tout avec une histoire de poupée maléfique qui exauce des vœux de manière perverse.

Pas mal de couleuvres donc mises dans le shaker, et qu’il est ensuite un peu dur d’avaler. Pas non plus une bouse, les complétistes de Sono auront un certain plaisir à découvrir ce film, ne serait-ce que pour se repaître de l’éclat de Mitsushima rappelant celui du personnage de Yoko dans Love Exposure (dommage en revanche que le personnage de Sakura Ando soit sous-exploité). À noter aussi la musique de Tomihide Harada (ne pas limiter la musique de Love exposure à Yura Yura Teikoku, les quelques morceaux d'Harada ont eux aussi participé à son identité sonore), qui permet malgré tout d'avoir un certain plaisir devant ce film boîteux situé juste après un chef-d'oeuvre. Un peu le Getting any ? de Sono, finalement.

Visible sur youtube :

-

Olrik - Predator

- Messages: 3263

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Hikari Mitsushima (à cette époque toujours en couple avec Sono)

J'ai raté cette info people.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 46327

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: ril et 3 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com