[Dunandan] Mes critiques en 2012

Modérateur: Dunandan

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Le Harry Potter que j'aime le moins même s'il se bonifie un peu au fil du temps...

-

Creeps - Predator

- Messages: 3522

- Inscription: Lun 31 Jan 2011, 19:12

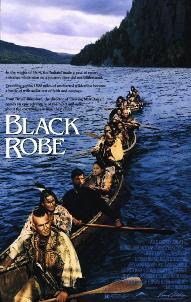

Black Robe - 6/10

| Black Robe |

Réalisé par Bruce Beresford |

| 6/10 |

Résumé :

Au dix-septième siècle, un prêtre jésuite et un jeune compagnon sont escortés par les Indiens Algonquins jusqu'à une mission jésuite, se trouvant au Nord des terres sauvages du Québec, en plein hiver.

Il ne s'agit pas du tout d'un film épique de la même manière que Danse avec les loups, référence stupide proposée par la jaquette du DVD. D'ailleurs il ne s'agit pas du tout de la même époque ni du même cadre géographique, puisqu'il s'agit de la mission des jésuites envoyée sur la terre des Hurons, au nord du Québec. Or, vu le cadre historique qui nous est proposé, ce qui manque clairement au film, c'est une voix off ou un texte nous expliquant le contexte. Sans connaissances a priori, seules les images, au caractère National geographic magazine, nous guident un peu dans l'histoire. Les motivations des personnages sont de plus à peine effleurées : des amérindiens acceptent de mener un jésuite en échange de cadeaux, un français s'ennuie des tâches du village où il se trouve et décide d'accompagner le prêtre dans son périple, et le jésuite y va pour la puissance et la gloire de Jésus Christ. Bref, le film se rapprocherait plus de Mission.

Il ne s'agit pas du tout d'un film épique de la même manière que Danse avec les loups, référence stupide proposée par la jaquette du DVD. D'ailleurs il ne s'agit pas du tout de la même époque ni du même cadre géographique, puisqu'il s'agit de la mission des jésuites envoyée sur la terre des Hurons, au nord du Québec. Or, vu le cadre historique qui nous est proposé, ce qui manque clairement au film, c'est une voix off ou un texte nous expliquant le contexte. Sans connaissances a priori, seules les images, au caractère National geographic magazine, nous guident un peu dans l'histoire. Les motivations des personnages sont de plus à peine effleurées : des amérindiens acceptent de mener un jésuite en échange de cadeaux, un français s'ennuie des tâches du village où il se trouve et décide d'accompagner le prêtre dans son périple, et le jésuite y va pour la puissance et la gloire de Jésus Christ. Bref, le film se rapprocherait plus de Mission.

Malgré le fait que le cadre historique soit finalement peu expliqué, le background est riche, réaliste, bourré de détails qui n'échapperont pas à un oeil averti. Toute la première partie du film s'amuse à faire des comparaisons entre les deux cultures : les attributs de "puissance" de chacun des deux chefs, le temple spirituel de chacun des deux peuples (Eglise/forêt), leur compréhension de l'au-delà (paradis/esprits), les différents types de musique (tambours/flûte), la conception du temps (partage immédiat des objets et sans arrière-pensée/prévision s'il y a des dangers) - j'ai beaucoup aimé la séquence dans l'église avec l'horloge renseignant aux amérindiens le temps durant lequel ils doivent se tenir assis : le christianisme a en effet inventé le concept de la minute, en directe relation avec le temps du culte - . Ensuite, malheureusement, le master est un peu fatigué, et donc la photographie ne peut pas toujours être appréciée à sa juste mesure, mais les décors naturels sont magnifiques, avec ces grandes forêts, ce fleuve immense, et la luminosité changeante riche en nuances de couleurs. Il y a un aspect quasi documentaire pas inintéressant, mais il manque clairement un souffle épique, un fil directeur intéressant. Après un début légèrement fastueux, le film creuse un peu les motivations des personnages mais sans jamais y entrer profondément. A force de trop verser dans l'historique et dans l'ethnologique, le film oublie qu'il est important de donner une base émotionnelle pour s'éloigner du style documentaire.

Malgré le fait que le cadre historique soit finalement peu expliqué, le background est riche, réaliste, bourré de détails qui n'échapperont pas à un oeil averti. Toute la première partie du film s'amuse à faire des comparaisons entre les deux cultures : les attributs de "puissance" de chacun des deux chefs, le temple spirituel de chacun des deux peuples (Eglise/forêt), leur compréhension de l'au-delà (paradis/esprits), les différents types de musique (tambours/flûte), la conception du temps (partage immédiat des objets et sans arrière-pensée/prévision s'il y a des dangers) - j'ai beaucoup aimé la séquence dans l'église avec l'horloge renseignant aux amérindiens le temps durant lequel ils doivent se tenir assis : le christianisme a en effet inventé le concept de la minute, en directe relation avec le temps du culte - . Ensuite, malheureusement, le master est un peu fatigué, et donc la photographie ne peut pas toujours être appréciée à sa juste mesure, mais les décors naturels sont magnifiques, avec ces grandes forêts, ce fleuve immense, et la luminosité changeante riche en nuances de couleurs. Il y a un aspect quasi documentaire pas inintéressant, mais il manque clairement un souffle épique, un fil directeur intéressant. Après un début légèrement fastueux, le film creuse un peu les motivations des personnages mais sans jamais y entrer profondément. A force de trop verser dans l'historique et dans l'ethnologique, le film oublie qu'il est important de donner une base émotionnelle pour s'éloigner du style documentaire.

Donc, ce qui occupe les pensées des amérindiens, c'est la présence du prêtre qui selon eux a jeté un sort à leur peuple avec ses croyances et ses idées. De son côté, le prêtre est lui-même en proie à ses démons personnels, en raison de la non-naturalité de ses croyances (paradis, Dieu unique, voeu de chasteté, ...), mais il revient, tel un robot, à son obsession de son Dieu. Quelques flashbacks interviennent pour nous expliquer qu'une autre vie lui était possible avec une femme, mais que sa conversion a été soudaine. Bref, il ne sont pas si importants que ça pour comprendre ce qu'il se passe. Au milieu, le français tombe amoureux d'une indienne. C'est mignon, mais cette histoire ne sert presque à rien, à part procurer un soupçon d'émotion au film. Et la relation entre le prêtre et le français, plus intéressante, consiste à montrer l'archaïsme de la position du prêtre qui considère que les amérindiens sont des sauvages qui doivent recevoir la chance d'être convertis pour gagner le paradis, l'ultime récompense selon lui.

Donc, ce qui occupe les pensées des amérindiens, c'est la présence du prêtre qui selon eux a jeté un sort à leur peuple avec ses croyances et ses idées. De son côté, le prêtre est lui-même en proie à ses démons personnels, en raison de la non-naturalité de ses croyances (paradis, Dieu unique, voeu de chasteté, ...), mais il revient, tel un robot, à son obsession de son Dieu. Quelques flashbacks interviennent pour nous expliquer qu'une autre vie lui était possible avec une femme, mais que sa conversion a été soudaine. Bref, il ne sont pas si importants que ça pour comprendre ce qu'il se passe. Au milieu, le français tombe amoureux d'une indienne. C'est mignon, mais cette histoire ne sert presque à rien, à part procurer un soupçon d'émotion au film. Et la relation entre le prêtre et le français, plus intéressante, consiste à montrer l'archaïsme de la position du prêtre qui considère que les amérindiens sont des sauvages qui doivent recevoir la chance d'être convertis pour gagner le paradis, l'ultime récompense selon lui.

La partie suivante, après un long "road trip" ponctué de doutes de chacun des deux groupes, procède en un "survival", qui ressemble assez à celui de Apocalyptico, sans sa fureur qui le caractérisait, mais avec la même idée qui le constitue : les Hurons croisent la route des Iroquois, qui sont, contrairement à eux, des sauvages. Au passage, on apprend que la faiblesse est mortelle dans ce peuple, et donc qu'il ne faut jamais la montrer à ses adversaires.

La partie suivante, après un long "road trip" ponctué de doutes de chacun des deux groupes, procède en un "survival", qui ressemble assez à celui de Apocalyptico, sans sa fureur qui le caractérisait, mais avec la même idée qui le constitue : les Hurons croisent la route des Iroquois, qui sont, contrairement à eux, des sauvages. Au passage, on apprend que la faiblesse est mortelle dans ce peuple, et donc qu'il ne faut jamais la montrer à ses adversaires.

Enfin, le prêtre parvient jusqu'au but de sa mission. La fin est assez bidon seulement moi, mettant trop en avant l'humanisme des amérindiens. Alors on comprend qu'à sa manière, le prêtre a réussi sa "vraie" mission, qui ne consiste pas en la conversion, mais en la rencontre avec lui-même, en se confrontant à ses démons, et en accédant à sa vérité personnelle, une relation vivante avec Dieu et non dogmatique. Mais la réponse des amérindiens est vraiment trop facile, surtout après ce qu'ils ont fait à ses semblables. Et le texte à la fin explique, en gros que les prêtres ont causé la perte des Hurons en accomplissant ce pour quoi ils sont venus, justifiant ainsi a posteriori les événements passés dans le film, et particulièrement le traitement des Iroquois. Il n'y a pas vraiment de jugement, mais le placement d'un fait historique, surtout à la fin, influence toujours, irrémédiablement, le jugement du spectateur.

Enfin, le prêtre parvient jusqu'au but de sa mission. La fin est assez bidon seulement moi, mettant trop en avant l'humanisme des amérindiens. Alors on comprend qu'à sa manière, le prêtre a réussi sa "vraie" mission, qui ne consiste pas en la conversion, mais en la rencontre avec lui-même, en se confrontant à ses démons, et en accédant à sa vérité personnelle, une relation vivante avec Dieu et non dogmatique. Mais la réponse des amérindiens est vraiment trop facile, surtout après ce qu'ils ont fait à ses semblables. Et le texte à la fin explique, en gros que les prêtres ont causé la perte des Hurons en accomplissant ce pour quoi ils sont venus, justifiant ainsi a posteriori les événements passés dans le film, et particulièrement le traitement des Iroquois. Il n'y a pas vraiment de jugement, mais le placement d'un fait historique, surtout à la fin, influence toujours, irrémédiablement, le jugement du spectateur.Pour terminer, les acteurs sont tous généralement bons, ils jouent juste et sont naturels. Ils paraissent "vrais". Et la réalisation met surtout en relief les décors naturels. Mais je me suis senti exclu de l'histoire, réduit à un simple point de vue extérieur sur des événements extérieurs dont je suis informé comme simple "étudiant" ou curieux en histoire. Dommage que le film ne trouve jamais un juste équilibre entre histoire épique et documentaire historique.

Une bonne reconstitution historique et ethnologique, mais qui survole les intentions des acteurs de l'intrigue et le cadre historique. Il manque donc un sérieux fil émotionnel et des indications plus précises du background. Dommage, car il s'agit d'un sujet très intéressant, mais que je trouve inexploité autant au niveau épique qu'au niveau historique.

Critiques similaires

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

ouai moi j aime bien ce film , je mettrai pareil en note , mais pour moi c'est pas mauvais sur mon bareme, un pti coter "mission" , par contre je croit que way il avait meme pas mis la moyenne non ?

-

Heatmann - BkRscar

- Messages: 33395

- Inscription: Jeu 06 Aoû 2009, 14:29

- Localisation: UK

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Si il a mis la même note  personnellement je préfère Mission, justement car les motivations des personnages sont mieux mises en évidence. Je ne demandais pas non plus un surlignage, mais là c'est limite quand même.

personnellement je préfère Mission, justement car les motivations des personnages sont mieux mises en évidence. Je ne demandais pas non plus un surlignage, mais là c'est limite quand même.

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

ah bah biensure y a meme pas concurence avec mission , le film de Joffe est un chef d oeuvre alors que black robe c est juste sympa , je parle par en terme de qualites , juste que ces un peu dans le meme esprit ( ou y a aussi le pont du roi st louis avec de niro et keitel mais c est nul a chier )

-

Heatmann - BkRscar

- Messages: 33395

- Inscription: Jeu 06 Aoû 2009, 14:29

- Localisation: UK

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

J'ai rajouté cette référence d'ailleurs, j'y avais pensé mais je ne savais pas encore où la placer  .

.

Je ne l'ai pas trouvé mauvais ce Black Robe, loin de là. J'ai beaucoup apprécié la première partie, très travaillée au niveau du background, et le truc de l'horloge est très bien pensé pour évoquer Dieu aux yeux des amérindiens.

En fait, il ne manque pas grand chose pour élever un peu plus le film pour le rendre plus intéressant. Mais j'ai plus eu l'impression d'être devant un docu que devant un film, à part peut-être les trente dernières minutes.

Je ne l'ai pas trouvé mauvais ce Black Robe, loin de là. J'ai beaucoup apprécié la première partie, très travaillée au niveau du background, et le truc de l'horloge est très bien pensé pour évoquer Dieu aux yeux des amérindiens.

En fait, il ne manque pas grand chose pour élever un peu plus le film pour le rendre plus intéressant. Mais j'ai plus eu l'impression d'être devant un docu que devant un film, à part peut-être les trente dernières minutes.

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

c'est vraiment le genre de film que si il resort en bluray moi je rachete hein

-

Heatmann - BkRscar

- Messages: 33395

- Inscription: Jeu 06 Aoû 2009, 14:29

- Localisation: UK

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Ah c'est clair que l'image BR pourrait peut-être élever la note d'au moins demi point, il y a moyen avec les décors naturels et certains plans assez jolis. Je ne connais pas le format original mais mon ordinateur l'a mis dans un 4/3 de merde, et donc déjà c'est plus dur d'apprécier le film

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Regarder sur petit écran c'est déjà pas terrible

-

Creeps - Predator

- Messages: 3522

- Inscription: Lun 31 Jan 2011, 19:12

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

J'ai l'habitude

Depuis plusieurs années je baroude pas mal entre les pays (trois en 6 ans ...), donc pas le temps de m'installer avec un 42 pouces HD .

.

Depuis plusieurs années je baroude pas mal entre les pays (trois en 6 ans ...), donc pas le temps de m'installer avec un 42 pouces HD

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

tient ben d'ailleur dunandan ca me fait penser a un truc la , et way aussi , z'etes bien les 2 a qui je conseillerai aussi de decouvrir Mountains of the Moon , pas un grand film mais bien sympa , ca vous plaira a coup ( presque ) sur

-

Heatmann - BkRscar

- Messages: 33395

- Inscription: Jeu 06 Aoû 2009, 14:29

- Localisation: UK

Elle s'appelait Scorpion - 8/10

| Elle s'appelait Scorpion |

Réalisé par Shunya Ito |

| 8/10 |

Résumé :

Un groupe de femmes emprisonnées sont humiliées par des gardiens peu scrupuleux. Parmi elles, Nami Matsushima, dite Scorpion/Sasori, une dangereuse criminelle. Alors que le responsable du pénitencier cherche à la briser par tous les moyens, Scorpion parvient à s'échapper avec six autres prisonnières et prend en otage un car de touristes. Désormais Scorpion va chercher à assouvir sa soif de vengeance vis à vis des hommes qui les traquent.

Contrairement à la réputation selon laquelle on place le second devant le premier, je préfère quand même l'original, non seulement à cause de la baisse de l'effet de surprise puisque le second reprend le script de base, mais aussi parce que je le trouvais plus emblématique (la perte de la virginité mise en parallèle avec le drapeau japonais) et plus barré visuellement. Cependant, je ne vais pas bouder mon plaisir, car il s'agit bien sûr d'un très bon film qui n'est pas une simple redite du premier, mais développe certains thèmes qui étaient déjà en germe. Il s'agit d'ailleurs de la suite directe, avec le même chef de prison.

Contrairement à la réputation selon laquelle on place le second devant le premier, je préfère quand même l'original, non seulement à cause de la baisse de l'effet de surprise puisque le second reprend le script de base, mais aussi parce que je le trouvais plus emblématique (la perte de la virginité mise en parallèle avec le drapeau japonais) et plus barré visuellement. Cependant, je ne vais pas bouder mon plaisir, car il s'agit bien sûr d'un très bon film qui n'est pas une simple redite du premier, mais développe certains thèmes qui étaient déjà en germe. Il s'agit d'ailleurs de la suite directe, avec le même chef de prison.

L'introduction est de haute tenue, nous plongeant directement dans une atmosphère claustrophobe, à partir d'une série de plans filmés au ras des pierres d'un souterrain : l'endroit où est enfermé Sasori, toujours aussi déterminée à en découdre avec ses oppresseurs. Mais comme dans La femme scorpion, une cérémonie est organisée pour féliciter le directeur de la prison, et donc on sort Sasori pour l'occasion. La grande différence entre les deux films réside en la représentation symbolique de cette femme vengeresse contre le monde des hommes : avant, elle en était le souffre-douleur, à présent elle est l'icône de la rébellion féministe, un véritable héros pour les autres détenues, l'élément perturbateur imprévisible qui parvient, par sa seule présence, à réveiller la pulsion de liberté qui sommeille dans chacune des détenues. A l'instar du premier, elle est la victime d'un viol collectif qui fera ainsi l'objet d'une nouvelle vengeance contre ses auteurs, sauf qu'ici, ce viol contient une fonction différente, visant à discréditer l'héroïne mutique (elle prononcera peut-être quatre mots de toute l'histoire) aux yeux des autres femmes. Une petite parenthèse sur les yeux : Sasori vise en particulier cet organe chez ceux qui l'humilient, prolongement extérieur de leur mépris et donc du sien à elle.

L'introduction est de haute tenue, nous plongeant directement dans une atmosphère claustrophobe, à partir d'une série de plans filmés au ras des pierres d'un souterrain : l'endroit où est enfermé Sasori, toujours aussi déterminée à en découdre avec ses oppresseurs. Mais comme dans La femme scorpion, une cérémonie est organisée pour féliciter le directeur de la prison, et donc on sort Sasori pour l'occasion. La grande différence entre les deux films réside en la représentation symbolique de cette femme vengeresse contre le monde des hommes : avant, elle en était le souffre-douleur, à présent elle est l'icône de la rébellion féministe, un véritable héros pour les autres détenues, l'élément perturbateur imprévisible qui parvient, par sa seule présence, à réveiller la pulsion de liberté qui sommeille dans chacune des détenues. A l'instar du premier, elle est la victime d'un viol collectif qui fera ainsi l'objet d'une nouvelle vengeance contre ses auteurs, sauf qu'ici, ce viol contient une fonction différente, visant à discréditer l'héroïne mutique (elle prononcera peut-être quatre mots de toute l'histoire) aux yeux des autres femmes. Une petite parenthèse sur les yeux : Sasori vise en particulier cet organe chez ceux qui l'humilient, prolongement extérieur de leur mépris et donc du sien à elle.

Ensuite, nous quittons apparemment le monde de la prison, puisqu'elles parviennent toutes à s'en libérer pendant un transfert pénitencier. Il y a des séquences assez corsées comme celle où elles butent un chien pour se nourrir, ou celui où elles punissent directement l'organe de l'un des gardiens ... Or, si les plans sont peut-être moins barrés visuellement que dans le premier, le fantastique qui en faisait partie est mieux intégré dans Elle s'appelait Scorpion, brisant la frontière entre rêve et réalité, alors que les effets visuels intervenaient précédemment pour faire surgir brutalement la folie dans la réalité. J'ai surtout retenu la scène de rencontre avec une vieille femme, visiblement folle, qui devient en un clin d'oeil une sorte de medium ou de gourou révélant le secret de chacune des détenues, toutes rendues folles et mauvaises par les hommes. Il y a aussi comme un lien, une passation de pouvoir entre elle et Sasori, devenant à son tour le porte-étendard des femmes dominées par les hommes.

Ensuite, nous quittons apparemment le monde de la prison, puisqu'elles parviennent toutes à s'en libérer pendant un transfert pénitencier. Il y a des séquences assez corsées comme celle où elles butent un chien pour se nourrir, ou celui où elles punissent directement l'organe de l'un des gardiens ... Or, si les plans sont peut-être moins barrés visuellement que dans le premier, le fantastique qui en faisait partie est mieux intégré dans Elle s'appelait Scorpion, brisant la frontière entre rêve et réalité, alors que les effets visuels intervenaient précédemment pour faire surgir brutalement la folie dans la réalité. J'ai surtout retenu la scène de rencontre avec une vieille femme, visiblement folle, qui devient en un clin d'oeil une sorte de medium ou de gourou révélant le secret de chacune des détenues, toutes rendues folles et mauvaises par les hommes. Il y a aussi comme un lien, une passation de pouvoir entre elle et Sasori, devenant à son tour le porte-étendard des femmes dominées par les hommes.

On nous montre donc clairement que la responsabilité des crimes des femmes et de l'atrocité qui les constitue incombe en grande partie aux hommes qui les trompaient, les frappaient elles ou leurs enfants, ou les humiliaient. Le drame social devient ainsi plus prégnant, intégré dans la société alors qu'il était encore relégué à l'antichambre de la prison, comme en témoigne ensuite la scène du viol (qui débouche sur une cascade de sang rappelant d'une autre manière le propre viol de Sasori du premier film) de l'une de leurs camarades qui les entraînent toutes en direction de leurs auteurs, de simples touristes qui semblent tous de bonne famille, bien propres sur eux. C'est au tour de ces femmes d'humilier cette tranche de la société qui derrière cet aspect lisse et poli, recèle de belles ordures. Il est très intéressant de remarquer que Sasori n'intervient presque pas dans l'action, restant en retrait et laissant faire ses anciennes codétenues, du moins jusqu'au moment où elles la trahissent pour s'en sortir par la ruse. Un moment extrêmement touchant, puisque Sasori était ici en quête idéale de confiance dans cette société où l'individualisme prime. Finalement entre la lâcheté des hommes et celles des femmes, seule Sasori demeure invariablement témoin et victime de crimes injustes, puis enfin juge et exécutrice.

On nous montre donc clairement que la responsabilité des crimes des femmes et de l'atrocité qui les constitue incombe en grande partie aux hommes qui les trompaient, les frappaient elles ou leurs enfants, ou les humiliaient. Le drame social devient ainsi plus prégnant, intégré dans la société alors qu'il était encore relégué à l'antichambre de la prison, comme en témoigne ensuite la scène du viol (qui débouche sur une cascade de sang rappelant d'une autre manière le propre viol de Sasori du premier film) de l'une de leurs camarades qui les entraînent toutes en direction de leurs auteurs, de simples touristes qui semblent tous de bonne famille, bien propres sur eux. C'est au tour de ces femmes d'humilier cette tranche de la société qui derrière cet aspect lisse et poli, recèle de belles ordures. Il est très intéressant de remarquer que Sasori n'intervient presque pas dans l'action, restant en retrait et laissant faire ses anciennes codétenues, du moins jusqu'au moment où elles la trahissent pour s'en sortir par la ruse. Un moment extrêmement touchant, puisque Sasori était ici en quête idéale de confiance dans cette société où l'individualisme prime. Finalement entre la lâcheté des hommes et celles des femmes, seule Sasori demeure invariablement témoin et victime de crimes injustes, puis enfin juge et exécutrice.

Je trouve la fin, bien qu'assez rigolote (Sasori qui en a plus rien à foutre pour ses soit-disantes amies), manque un peu de piquant par rapport à celle du premier film. En effet, le schéma étant quasi identique entre les deux films, le dénouement du second est quasiment sans surprise. Par contre le plan final est de toute beauté, libérant de manière métaphorique les femmes du regard méprisant des hommes. Car le fil directeur est bien ce regard qui tue de Sasori, seule marque de rébellion face aux multiples humiliations produites par ses tortionnaires - plus largement le machisme de la société japonaise - et surtout face à ce regard cruel qui accompagne chacune de leurs actions nauséabondes abaissant le sexe faible. Enfin au niveau des interprétations, on demeure dans un genre quasi burlesque : ça crie, ça braille (surtout la "chef" des prisonnières), sauf Sasori qui se contente de jeter son regard (et parfois son couteau), ce qui fait du bien aux oreilles.

Je trouve la fin, bien qu'assez rigolote (Sasori qui en a plus rien à foutre pour ses soit-disantes amies), manque un peu de piquant par rapport à celle du premier film. En effet, le schéma étant quasi identique entre les deux films, le dénouement du second est quasiment sans surprise. Par contre le plan final est de toute beauté, libérant de manière métaphorique les femmes du regard méprisant des hommes. Car le fil directeur est bien ce regard qui tue de Sasori, seule marque de rébellion face aux multiples humiliations produites par ses tortionnaires - plus largement le machisme de la société japonaise - et surtout face à ce regard cruel qui accompagne chacune de leurs actions nauséabondes abaissant le sexe faible. Enfin au niveau des interprétations, on demeure dans un genre quasi burlesque : ça crie, ça braille (surtout la "chef" des prisonnières), sauf Sasori qui se contente de jeter son regard (et parfois son couteau), ce qui fait du bien aux oreilles.Un second épisode qui respecte un peu trop le schéma narratif du premier, mais qui malgré tout parvient à développer des thèmes qui n'étaient encore qu'en germe. Et il s'agit cette fois-ci plus nettement d'un film social prenant la prison comme cadre, que d'un film de prison faisant un parallèle avec la société. Enfin, les effets visuels apparaissent de manière plus subtile et onirique, là où dans le précédent, ils intervenaient de façon plus brutale et baroque.

Critiques similaires

| Film: Elle s'appelait Scorpion Note: 6/10 Auteur: Scalp |

Film: Elle s'appelait Scorpion Note: 8/10 Auteur: osorojo |

Film: Elle s'appelait Scorpion Note: 7/10 Auteur: nicofromtheblock |

Film: Elle s'appelait Scorpion Note: 9/10 Auteur: Invité |

Film: Elle s'appelait Scorpion Note: 9/10 Auteur: francesco34 |

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

De mémoire je préfère aussi le premier. Enfin de peu...

Mais de toutes façon ils sont tous assez différents.

Le 1er est plus baroque dans ses délires visuels, le 2 plus onirique, le 3 à un traitement plus réaliste avec un coté plus urbain, le 4 est nul...

Mais de toutes façon ils sont tous assez différents.

Le 1er est plus baroque dans ses délires visuels, le 2 plus onirique, le 3 à un traitement plus réaliste avec un coté plus urbain, le 4 est nul...

- angel.heart

- Robocop

- Messages: 9469

- Inscription: Lun 28 Mar 2011, 14:55

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

J'aurais du le regarder un peu plus tard, car l'histoire est trop ressemblante  . Il y a moyen que je mette un peu plus (style 0.5 pts) la seconde fois.

. Il y a moyen que je mette un peu plus (style 0.5 pts) la seconde fois.

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21216

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

J'ai pas revu les films depuis longtemps mais pourtant de mémoire l'histoire diffère sur bien des points. C'est vraiment pas une redite.

- angel.heart

- Robocop

- Messages: 9469

- Inscription: Lun 28 Mar 2011, 14:55

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com