Bizarrement ce film sort à l’aube de la soit disant apocalypse qui allait dévaster la planète terre lors de l’année 2012. Mais il ne faut pas se fourvoyer : Take Shelter n’est pas un film sur la fin du monde mais sur la peur qui anime l’être humain de la fin du monde. Curtis, ouvrier travaillant dans le bâtiment dans une bourgade du fin fond des Etats Unis, est depuis peu victime de visions de catastrophe durant son sommeil. Avec le temps cette peur va s’imprégner en lui et devenir réelle. Ce qui va le pousser à faire des choses qui vont avoir des répercussions sur les rapports qu’il entretient avec ses proches.

Ce qui est intéressant de noter, c’est la création pyramidale de la narration. Petit à petit, cette peur personnelle va engranger des conséquences plus globales. Elle va gangrener le personnage principal, puis sa cellule familiale notamment sur son couple, puis la cellule professionnelle puis la cellule sociétale. Ce film est ancré dans une réalité économique et sociale permanente, qui est présentée par une mise en scène humble et sans esbroufes. Bien évidemment, il est possible de noter un message écologique derrière ce film, par exemple, avec cette scène inaugurale où Michael Shannon voit tomber de la pluie jaune, comme si cette dernière était déjà souillée.

Ce qui est intéressant de noter, c’est la création pyramidale de la narration. Petit à petit, cette peur personnelle va engranger des conséquences plus globales. Elle va gangrener le personnage principal, puis sa cellule familiale notamment sur son couple, puis la cellule professionnelle puis la cellule sociétale. Ce film est ancré dans une réalité économique et sociale permanente, qui est présentée par une mise en scène humble et sans esbroufes. Bien évidemment, il est possible de noter un message écologique derrière ce film, par exemple, avec cette scène inaugurale où Michael Shannon voit tomber de la pluie jaune, comme si cette dernière était déjà souillée.

Une obsession qui deviendra compulsif. Le traitement psychologique ne tombe jamais dans la paresse : il n’est pas fou, il ne rêve pas, il ne cauchemarde pas. Il a des visions. Ces visions, quant à elles, sont magnifiquement filmées et sont d’une force horrifique impressionnante.

C’est ce qui fait aussi toute l’ambiguïté de Take Shelter. Cette terreur qui l’habite et qui le pousse à égratigner les économies de sa famille au profit des besoins médicaux de sa fille ou de réservations de vacances pour construire un abris anti-atomique, est avant tout présente car il a peur pour ses proches et pour les personnes qu’il aime. Bien évidemment le scénario brouille les pistes sur la provenance de ses visions notamment dû au passé médical de sa mère.

D’habitude, sur ce genre de sujet, on a le droit à d’innombrables scènes de cabotinage où la folie s’empare du corps de sa victime. Il n’y a rien de tout ça dans Take Shelter, ni pointe d’humour, ni pointe de cynisme. Mais Take Shelter est d’une cohérence de tous les instants dans la mise en scène mais aussi dans la direction d’acteurs.

Michael Shannon n’en fait jamais des tonnes, ne surjoue jamais la folie et c’est ce qui le rend terriblement humain, comme dans cette magnifique scène du buffet où il s’emporte et lâche toutes ses hantises aux yeux de tous. La sublime Jessica Chastain (vu pour la première fois dans le chef d’œuvre de Terrence Malick) est parfaite en mère de famille, protectrice de l’enclos familial. Son regard sur son mari n’est jamais condescendant ni apeurée, juste celui d’une femme aimante, se posant des questions.

La fin du film, quant à elle, nous laisse seul face à notre propre questionnement : est-ce que cette peur à de véritables raisons d’être fondée ou n’est ce que l’objet de notre propre imagination ? D’une justesse touchante, d’une beauté palpable, Take Shelter est un coup de maitre dans le paysage du cinéma indépendant américain.

Ce qui est intéressant de noter, c’est la création pyramidale de la narration. Petit à petit, cette peur personnelle va engranger des conséquences plus globales. Elle va gangrener le personnage principal, puis sa cellule familiale notamment sur son couple, puis la cellule professionnelle puis la cellule sociétale. Ce film est ancré dans une réalité économique et sociale permanente, qui est présentée par une mise en scène humble et sans esbroufes. Bien évidemment, il est possible de noter un message écologique derrière ce film, par exemple, avec cette scène inaugurale où Michael Shannon voit tomber de la pluie jaune, comme si cette dernière était déjà souillée.

Ce qui est intéressant de noter, c’est la création pyramidale de la narration. Petit à petit, cette peur personnelle va engranger des conséquences plus globales. Elle va gangrener le personnage principal, puis sa cellule familiale notamment sur son couple, puis la cellule professionnelle puis la cellule sociétale. Ce film est ancré dans une réalité économique et sociale permanente, qui est présentée par une mise en scène humble et sans esbroufes. Bien évidemment, il est possible de noter un message écologique derrière ce film, par exemple, avec cette scène inaugurale où Michael Shannon voit tomber de la pluie jaune, comme si cette dernière était déjà souillée. Une obsession qui deviendra compulsif. Le traitement psychologique ne tombe jamais dans la paresse : il n’est pas fou, il ne rêve pas, il ne cauchemarde pas. Il a des visions. Ces visions, quant à elles, sont magnifiquement filmées et sont d’une force horrifique impressionnante.

C’est ce qui fait aussi toute l’ambiguïté de Take Shelter. Cette terreur qui l’habite et qui le pousse à égratigner les économies de sa famille au profit des besoins médicaux de sa fille ou de réservations de vacances pour construire un abris anti-atomique, est avant tout présente car il a peur pour ses proches et pour les personnes qu’il aime. Bien évidemment le scénario brouille les pistes sur la provenance de ses visions notamment dû au passé médical de sa mère.

D’habitude, sur ce genre de sujet, on a le droit à d’innombrables scènes de cabotinage où la folie s’empare du corps de sa victime. Il n’y a rien de tout ça dans Take Shelter, ni pointe d’humour, ni pointe de cynisme. Mais Take Shelter est d’une cohérence de tous les instants dans la mise en scène mais aussi dans la direction d’acteurs.

Michael Shannon n’en fait jamais des tonnes, ne surjoue jamais la folie et c’est ce qui le rend terriblement humain, comme dans cette magnifique scène du buffet où il s’emporte et lâche toutes ses hantises aux yeux de tous. La sublime Jessica Chastain (vu pour la première fois dans le chef d’œuvre de Terrence Malick) est parfaite en mère de famille, protectrice de l’enclos familial. Son regard sur son mari n’est jamais condescendant ni apeurée, juste celui d’une femme aimante, se posant des questions.

La fin du film, quant à elle, nous laisse seul face à notre propre questionnement : est-ce que cette peur à de véritables raisons d’être fondée ou n’est ce que l’objet de notre propre imagination ? D’une justesse touchante, d’une beauté palpable, Take Shelter est un coup de maitre dans le paysage du cinéma indépendant américain.

Oscar, jeune dealer de drogue et sa sœur, Linda, stripteaseuse, vivent à Tokyo. Mais un rendez-vous va mal tourner, et Oscar va se faire tuer par la police locale. Son âme va se décrocher de son enveloppe corporelle pour voyager dans son passé, présent et futur. Le film part dans des contrées sur la réincarnation, parlant de la vie, de la mort, et de la prise de drogue (cette dernière, donnant vie à ses scènes hallucinogènes magnifiques).

Oscar, jeune dealer de drogue et sa sœur, Linda, stripteaseuse, vivent à Tokyo. Mais un rendez-vous va mal tourner, et Oscar va se faire tuer par la police locale. Son âme va se décrocher de son enveloppe corporelle pour voyager dans son passé, présent et futur. Le film part dans des contrées sur la réincarnation, parlant de la vie, de la mort, et de la prise de drogue (cette dernière, donnant vie à ses scènes hallucinogènes magnifiques).  Visuellement, le film est une épreuve de force sidérante démontrant tout le talent de Noe. Par moments, on a l’impression que Noe se fait plaisir et place son film dans de la pure démonstration graphique. Mais, on lui pardonnera rapidement tant la fluidité est incroyable : montage syncopé aux couleurs frénétiques, travellings aériens virevoltants et éreintants, caméra tournoyante jusqu’au bout des perverses nuits nippones, vision subjective blindée d’un perfectionnisme impressionnant. On se dit que le travail en post production n’a pas dû être de tout repos, où chaque plan a été retravaillé.

Visuellement, le film est une épreuve de force sidérante démontrant tout le talent de Noe. Par moments, on a l’impression que Noe se fait plaisir et place son film dans de la pure démonstration graphique. Mais, on lui pardonnera rapidement tant la fluidité est incroyable : montage syncopé aux couleurs frénétiques, travellings aériens virevoltants et éreintants, caméra tournoyante jusqu’au bout des perverses nuits nippones, vision subjective blindée d’un perfectionnisme impressionnant. On se dit que le travail en post production n’a pas dû être de tout repos, où chaque plan a été retravaillé.  Trip sensoriel sous acide, Enter the void est avant tout un film qui se vit avant de se comprendre. Le but du film n’est pas de filmer des personnages au profil hyper développé, à l’aura universelle même si certaines scènes comme celle de leur accident de voiture est une prouesse d’émotion et de mise en scène. Les personnages vivent, errent finalement comme des enveloppes charnelles, dans une noirceur et un vide palpables. On suit les déambulations de l’âme d’oscar, qui tournent autour du lien qui l’unit à sa sœur.

Trip sensoriel sous acide, Enter the void est avant tout un film qui se vit avant de se comprendre. Le but du film n’est pas de filmer des personnages au profil hyper développé, à l’aura universelle même si certaines scènes comme celle de leur accident de voiture est une prouesse d’émotion et de mise en scène. Les personnages vivent, errent finalement comme des enveloppes charnelles, dans une noirceur et un vide palpables. On suit les déambulations de l’âme d’oscar, qui tournent autour du lien qui l’unit à sa sœur.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a franchi un cap tant sur la forme que sur le fond. Dolan, malgré son style « clippesque » a su, dans ce film, épurer son cinéma par une retenue qui est la bienvenue. La scène où Laurence arrive dans sa classe, habillé pour la première en femme, en est le symbole même. Le film est long mais n’ennuie jamais malgré un petit creux vers la moitié du film. Premièrement, Dolan s’intéresse peu au processus de changement de sexe.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a franchi un cap tant sur la forme que sur le fond. Dolan, malgré son style « clippesque » a su, dans ce film, épurer son cinéma par une retenue qui est la bienvenue. La scène où Laurence arrive dans sa classe, habillé pour la première en femme, en est le symbole même. Le film est long mais n’ennuie jamais malgré un petit creux vers la moitié du film. Premièrement, Dolan s’intéresse peu au processus de changement de sexe.

Les premières minutes du film nous expose la vie de Jay et de sa famille. Ces nombreuses scènes de vie ( jouer avec l'enfant, dîner avec des amis, s'engueuler avec sa femme) ne sont pas forcément des plus intéressantes de part sa mise en scène pas forcément travaillées mais assez efficaces pour les rendre intrigantes. Par quelques effets de narrations bien sentis, elles posent les bases du film. Sous cette couche de réalisme, tant dans le fond que dans la forme, l'étrangeté imprègne rapidement le film et on sent une tension palpable. L'amie de Gal qui inscrit un symbole derrière un miroir comme pour sanctuariser la maison, des disputes de couple qui se finissent souvent par l'expression "c'est lui/elle qui a commencé", Jay a la limite de l'implosion continue (même avec son fils lorsque ce dernier lui dit qu'il est paresseux) etc..

Les premières minutes du film nous expose la vie de Jay et de sa famille. Ces nombreuses scènes de vie ( jouer avec l'enfant, dîner avec des amis, s'engueuler avec sa femme) ne sont pas forcément des plus intéressantes de part sa mise en scène pas forcément travaillées mais assez efficaces pour les rendre intrigantes. Par quelques effets de narrations bien sentis, elles posent les bases du film. Sous cette couche de réalisme, tant dans le fond que dans la forme, l'étrangeté imprègne rapidement le film et on sent une tension palpable. L'amie de Gal qui inscrit un symbole derrière un miroir comme pour sanctuariser la maison, des disputes de couple qui se finissent souvent par l'expression "c'est lui/elle qui a commencé", Jay a la limite de l'implosion continue (même avec son fils lorsque ce dernier lui dit qu'il est paresseux) etc..

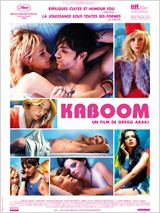

Là où le bas blesse, c'est au niveau du casting qui parait bien fade et bien trop gentillet par rapport à ceux de la trilogie des "Teenage apocalypse" ou de Splendor. Et notamment, Thomas Dekker, jouant le rôle de Smith et qui campe une sorte de métrosexuel bien cliché tant dans l'esprit et que dans l'apparence. N'est pas Johnathon Schaech ou James Duval qui veut. D'ailleurs, quant à ce dernier, c'est avec un réel plaisir, qu'on le retrouve dans un film, malgré son petit rôle ( le messie), sorte de pion planant à des kilomètres. Dans ce casting plus ou moins coloré, on retiendra tout de même un seul nom mais pas des moindres: celui de Juno Temple.

Là où le bas blesse, c'est au niveau du casting qui parait bien fade et bien trop gentillet par rapport à ceux de la trilogie des "Teenage apocalypse" ou de Splendor. Et notamment, Thomas Dekker, jouant le rôle de Smith et qui campe une sorte de métrosexuel bien cliché tant dans l'esprit et que dans l'apparence. N'est pas Johnathon Schaech ou James Duval qui veut. D'ailleurs, quant à ce dernier, c'est avec un réel plaisir, qu'on le retrouve dans un film, malgré son petit rôle ( le messie), sorte de pion planant à des kilomètres. Dans ce casting plus ou moins coloré, on retiendra tout de même un seul nom mais pas des moindres: celui de Juno Temple.