[Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Modérateurs: Dunandan, Alegas, Modérateurs du forum

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Un peu le même cheminement que toi pour ma part, de Stalker à Le miroir. J'ai beaucoup aimé L'Enfance d'Ivan aussi de mon côté, m'est avis que tu peux l'apprécier aussi, en plus il est court  .

.

-

osorojo - Superman

- Messages: 22741

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

J'y vais un peu au hasard. J'étais parti pour voir ce soir Andrei Roublev, mais un film plus court serait peut-être préférable pour ne pas risquer l'indigestion. Je pense surtout que ce soir je vais me mater quelque chose de plus fun avant d'attaquer de nouveau sa filmo.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Tommy - 7,5/10

Tommy

Ken Russel - 1975

Bon, petite pause avec le cinéma de Tarkovski parce que bon, ça va quand même deux secondes, ces conneries. Ce soir, point de miroir devant lequel se mire un poète philosophe tandis que son papa scande de mauvais vers sur un air pompeux de Pergolèse. À la place, encore un miroir, oui, mais un miroir qui va être défoncé par un sourd-muet-aveugle futur champion de flipper, et sur les riffs de Pete Townsend, les roulements de Keith Moon, la basse endiablée d’Entwistle et les rugissements de Daltrey. Et Mon Dieu, que ça fait du bien !

On ne peut imaginer que Tommy ait pu être réalisé dans une autre décennie que les 70’s. Si Pink Floyd : The Wall incarne le sommet du genre dans les années 80, Tommy trône au milieu de sa décennie, à la fois sauvage et insolent, bariolé et kitchissime (Ann-Margret qui se vautre dans une mer de haricots rouges et de nutella), truffée d’idées tout le long d’une heure cinquante. Au point d’en être évidemment un peu fatigant mais, pour avoir revu récemment The Wall, je dois dire que la temporalité frénétique de Tommy passe mieux que celle de The Wall contaminée par la sinistrose watersienne.

Le film est une orgie. Orgie de sons, orgies d’images, orgies de gros noms de la musique et même orgie de scènes avec Daltrey torse nu et boucles blondes au vent (on le voit même faire du deltaplane, il est cool, Roger !). Evidemment, il serait aisé de dire que le film est ridicule, mais Russel joue tellement la carte de l’extrême, et finalement sa manière de faire épouse tellement bien les idées de Townsend (avec lequel il a travaillé un an pour mettre au point le script et les nouvelles chansons) que le film apparaît comme un OFNI réjouissant et puissant (le générique de fin orangé – il m’a fait penser à celui d'Orange Mécanique – redoublant See Me, Feel Me, je l’ai bu avec délice jusqu’à la dernière note, les enceintes bien à fond). Le seul bémol serait que les versions des chansons sont moins bonnes que les originales. Mais comme le grand mérite de Russel est d’avoir fait un véritable opéra, avec des chansons chantées par les acteurs eux-mêmes, on s’en accommode et, ma foi, en dépit peut-être d’un abus de synthé de la part de Townsend, le résultat est plutôt chouette. Et puis, bon, voir Elton John dans la scène où il chante Pinball Wizard est quelque chose qu’il faut avoir vue et entendue au moins une fois dans sa vie.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

J'ai ce film en horreur. Je trouve les chansons massacrées et la vision onirique de l'album vire au cauchemar avec ces artistes qui hurlent et grimacent dans tous les sens. Ceci dit, je l'ai vu il y a bien longtemps, mais le souvenir qu'il m'a laissé m'empêche d'y retourner pour vérifier.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - BkRscar

- Messages: 25038

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Si comme moi tu as écouté l'album un nombre considérable de fois, oui, le film est déroutant dans sa B.O. et même décevant. Mais pas d'autre choix que de l'accepter comme il y a ce parti-pris de faire chanter les acteurs. Et la théâtralité choisie, très éloignée de l'ambiance de The Wall, fait que l'on a cette manière de surjouer, de grimacer. Mais après, jouer de manière plus conventionnelle, je ne sais pas si ça aurait marché avec cette histoire de Christ new age dont le fondement de la secte est de jouer au flipper en se mettant des boules quiès et en se mettant sur les yeux des lunettes opaques. J'ai le sentiment que pour une telle histoire, il fallait un traitement excessif (Ann Margret se donne bien, et Oliver Reed m'a parfois amusé avec son personnage caricatural). A l'inverse, Quadrophenia me laisse davantage une impression d'ennui avec son traitement sérieux (mais faudrait que je le revoie).

Revois-le, tu seras peut-être agréablement surpris.

Revois-le, tu seras peut-être agréablement surpris.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

A vrai dire, je m'interroge simplement sur l'intérêt d'adapter Tommy au ciné.  En effet, j'ai écouté l'album en boucle, rematait l'enregistrement à Woodstock de See Me, Feel Me et Pinball Wizard sur la VHS de The Kids Are Alright aussi en boucle, avant de le trouver en vinyl en brocante pour enfin l'avoir en CD quelques temps après.

En effet, j'ai écouté l'album en boucle, rematait l'enregistrement à Woodstock de See Me, Feel Me et Pinball Wizard sur la VHS de The Kids Are Alright aussi en boucle, avant de le trouver en vinyl en brocante pour enfin l'avoir en CD quelques temps après.  J'avais sans doute trop mes propres images en tête, mais l'écoute ensuite de la BO du film à part m'a dégoûté du groupe, dont je n'écoute quasiment plus rien à présent.

J'avais sans doute trop mes propres images en tête, mais l'écoute ensuite de la BO du film à part m'a dégoûté du groupe, dont je n'écoute quasiment plus rien à présent.

Pour Quadrophenia, c'est très différent, la BO n'est pas dingue et le film vaut juste pour l'image de l'Angleterre de l'époque, l'histoire étant banalement nulle.

J'avais sans doute trop mes propres images en tête, mais l'écoute ensuite de la BO du film à part m'a dégoûté du groupe, dont je n'écoute quasiment plus rien à présent.

J'avais sans doute trop mes propres images en tête, mais l'écoute ensuite de la BO du film à part m'a dégoûté du groupe, dont je n'écoute quasiment plus rien à présent.Pour Quadrophenia, c'est très différent, la BO n'est pas dingue et le film vaut juste pour l'image de l'Angleterre de l'époque, l'histoire étant banalement nulle.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - BkRscar

- Messages: 25038

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Tommy est un de mes albums préférés. Genre top 10.

Le film... Je l'ai regardé comme une curiosité qui sent un peu trop la drogue. Rien que pour Elton, ça passe une fois

Sinon Pabel... Woodstock ou l'île de Wight ?

Le film... Je l'ai regardé comme une curiosité qui sent un peu trop la drogue. Rien que pour Elton, ça passe une fois

Sinon Pabel... Woodstock ou l'île de Wight ?

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 46056

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

C'était Woodstock sur The Kids are Alright, la version de Wight était encore différente, bien plus hard rock et on a eu la version intégrale dans une belle édition collector assez rapidement début 00s.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - BkRscar

- Messages: 25038

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

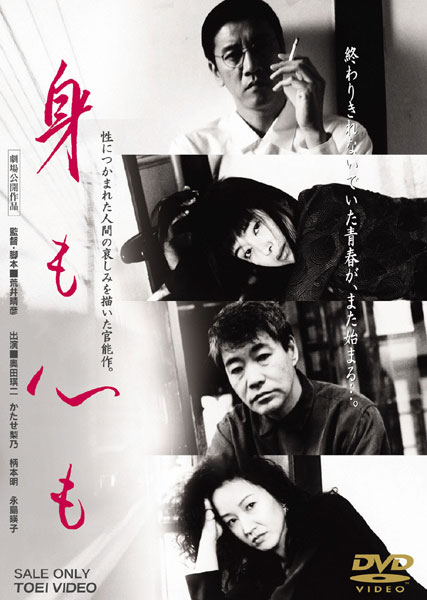

Body and soul - 5,5/10

Body and Soul

Haruhiko Arai - 1997

Affres existentielles de quatre quadragénaires qui se sont connus, qui se sont fait des infidélités et qui, à l’aube des années 2000, vont devoir prendre des décisions pour donner une nouvelle impulsion à leur avenir.

Réalisé par Haruhiko Arai, le même derrière le récent A Spoiling Rain qui m’avait déçu, j’étais un peu circonspect avant de lancer Body and Soul. Mais comme Arai est surtout connu pour une longue carrière de scénariste qui lui a permis d’être au générique de bijoux tels que Viibrator ou Distant Thunder, je lui ai donné sa chance.

L’impression est mitigée. Si le film m’a moins rebuté que A Spoiling Rain, je dois dire que j’ai aussi un peu lutté pour aller au bout. Pas la faute des acteurs et des actrices, tous excellents. C’est davantage ce rythme rohmérien qui parfois m’a fait trouver le temps long. Pourtant, Rohmer, je l’apprécie mais voilà, parvenir à donner une certaine densité à de longues discussions sur les affects, tout le monde n’y arrive pas avec le même brio.

Après, il en ressort une certaine mélancolie qui, alternant avec quelques scènes de sexe assez crues et des détails pour donner une couleur Nouvelle Vague (assez amusé de remarquer sur la table d’un salon un livre de poche qui n’est autre que le recueil de correspondances de Truffaut au Livre de poche), permet de conseiller ce film assez confidentiel, notamment aux amateurs des films d’un Ryusuke Hamaguchi.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Peppermint Candy - 5/10

Peppermint Candy

Lee Chang-dong - 1999

Durant un pique-nique en plein air rassemblant d'anciens étudiants, un homme se donne la mort. Un flashback va permettre de comprendre l'origine de son désespoir.

Un flashback... non, en fait une suite de flashbacks successifs, à la manière de Noé pour Irreversible. On se dit alors « pourquoi pas ? » mais on ne tarde pas à découvrir les failles du système.

D'abord, on est curieux. L'homme raconte à quelqu'un qu'il cherche à se venger de trois salauds qui ont ruiné sa vie. Hé ! Il y a comme un parfum de Monte-Cristo, j'aime ça ! Mais au flashback suivant, on se rend que le type est un peu con. Et au suivant, qu'il est en fait un vrai connard. Mais on veut bien être encore patient. Problème : au flashback suivant, rien de changé !

On se demande dès lors pourquoi on accepte de perdre deux heures pour découvrir l'origine du mal chez un homme pour qui, deux heures durant, rien n'a été fait pour susciter la moindre once d'empathie. Cette origine, on l'aura lors de l'avant-dernier flash-back : la dictature en 1980, le massacre de Gwangju, un pauvre jeune soldat qui appuie maladroitement sur une gâchette et tue une innocente. Tout le monde le sait : la guerre, c'est mal, ça tue, ça esquinte les gens. Le pauvre gars, l'a pas eu de chance, pour sûr ! se dit-on vaguement déçu devant un accident qui est certes grave, mais en même temps pas autant qu’on l’aurait imaginé.

Ayant peut-être eu conscience de cela, Lee Chang-dong balance un ultime flashback permettant de faire écho à la scène inaugurale et qui laisse entendre qu'avant même le trauma, le personnage principal était atteint d'une fissure intérieure, comme un symbole prémonitoire d'une société qui va perdre son innocence.

En soi, cet encadrement par ces deux scènes en miroir était intéressant. Le souci vient de cette révélation tardive qui impliquerait chez le lecteur qu'il réactive son souvenir des scènes précédentes et de tous leurs détails pour être bouleversé. Eh bien après une heure quarante passée en fâcheuse compagnie, je n'ai eu ni l’envie, ni la capacité. Et en rétablissant la narration dans l'ordre chronologique, je ne suis pas sûr que la destruction intérieure de cet homme à cause de cet accident serait apparue plus crédible, et encore moins suscitant l'empathie tant le type (one more time) apparaît comme un connard fini, infligeant lui-même le mal dans son entourage. Aurais-je été davantage touché par certains bonbons mentholés ou un certain appareil photo ? Pas sûr du tout. J’ai l’impression qu’entre les deux chronologies, Lee Chang-dong a parié sur celle faisant dans l’artifice, dans le bonneteau chronologique pour épater le gogo et atténuer les soucis liés à la caractérisation de son personnage.

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Il est mort après la guerre - 7/10

Il est mort après la guerre

Nagisa Oshima - 1970

Film assez déroutant. On y suit les recherches de Motoki et Yasuko, deux étudiants révolutionnaires, pour expliquer la raison du suicide d’un camarade, Endo. Ils récupèrent sa caméra et la visionnent en se disant que s’y trouvera une sorte de testament. Mais déception, la bobine ne contient que des plans de paysages urbains…

Au-delà d’une représentation satirique et désabusée des jeunes contestataires de l’époque, le film vaut le coup d’être vu pour son beau noir et blanc, son aspect destructuré qui pourra rappeler le Seijun Suzuki de La Marque du Tueur, mais aussi comme une illustration de la « théorie des paysages » du cinéaste activiste Masao Adachi qui, dans son A.K.A. Serial Killer, filme des paysages, considérant qu’ils sont le reflet du pouvoir dominant. Obsédé par sa quête pour comprendre le sens des rushs laissés par Endo, Motoki va suivre ses traces, retrouver les paysages filmés pour les capter lui aussi avec sa caméra. Mais il va plus loin, il demande à Yasuko d’entrer dans le champ, de parasiter le quotidien tranquille afin de créer des incidents (on songe au Petit Garçon) et, sans doute, permettre de prouver que ces paysages sont bien le reflet d’un pays devenu violent. Ça se terminera assez mal, avec sans doute la prise de conscience de la vacuité de cette théorie et, partant, de toute idéologie révolutionnaire. Le mal est finalement moins dans le pouvoir que dans l’individu et dès lors n’y a-t-il plus que deux solutions, l’Eros ennuyeux ou bien le Thanatos salvateur. Mine de rien, l’Empire des sens n’est pas très loin.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Nymphomaniac (director's cut) - 7/10

Nymphomaniac

Lars Von Trier - 2013

Après la puissance et la poésie nihiliste de Melancholia, le choc a dû être grand pour ceux qui pensaient que Lars Von Trier était devenu un réalisateur fréquentable. Probablement échaudé par le scandale cannois, il remet les pendules à l’heure : non, il ne cherche surtout pas à l’être, fréquentable.

Certes, il y a quelque chose de grandiose dans l’entreprise de Nymphomaniac, mais c’est ici un grandiose dans le sujet choisi et un développement déraisonnable de quatre heures (5H28 si, comme moi, on a décidé bravement de se frotter à la version director’s cut), développement faisant la part belle à un explicite cru qui ne cherche en aucun cas à être esthétisant. Vous aviez été charmé par le vue du corps nu de Kyrsten Dunst la nuit, dans la nature, éclairé par Melancholia ? Oubliez ceci, dans Nymphomaniac, la caméra n’hésite pas à se perdre dans des endroits moites, poilus et en action. Pas non plus totalement une nouveauté, Oshima avait déjà mis un pied dans le porno avec L’Empire des Sens, sauf que là, on est dans la pulsion obsessionnelle developpée sur plus de cinq heures (et je ne pense pas que la version « courte » change quoi que ce soit au problème, la version director’s cut ne faisant que l’accentuer).

Je me suis demandé si LVT ne s’était pas laissé griser par son mode de narration qu’il reprendre quasiment à l’identique dans The House The Jack Builds (et que j’ai vu avant de découvrir Nymphomaniac), à savoir une structure en chapitres pour montrer l’évolution et les facettes de la personnalité d’un homme atteint d’un mal (ici un serial killer), structure commentée par deux personnages (le serial killer et Virgile) avec force références culturelles et intellectuelles (souvent réjouissantes). Il y a quelque chose d’incisif dans cette manière de raconter, de souvent irrésistible, à l’image de cette comparaison inattendue entre la polyphonie selon Jean-Sebastien Bach et la liste des différents types d’amants de Joe la nymphomane. Le film donne l’impression d’un roman truffé de notes de bas de pages originales, puisant dans un champ large de domaines (religion, mathématiques, musique… alpinisme !), notes que l’on ne peut éviter puisqu’elles nous sont imposées, mais ce n’est pas le souci puisque la digression peut avoir cette faculté de relancer l’attention en se présentant comme plus neuve, plus intéressante que le matériau de base. C’est donc souvent amusant, intrigant, brillant, et insolent, forcément, LVT utilisant le personnage de Joe comme un porte-voix pour bien faire grincer les dents de (certains) spectateurs.

Seulement, là où The House That Jack Builds condensait le tout en 2H30 (et c’était déjà conséquent), Nymphomaniac en impose le double, avec certes parfois des scènes réussies, comme ce passage où une mère de famille échaudée (jouée par Uma Thurman) débarque chez Joe alors qu’elle se trouve avec le mari de cette dernière (et que va débouler, bouquet de fleurs à la pogne, un autre amant : le vaudeville revisité par LVT, c’est quelque chose !), mais aussi des longueurs, comme tout le passage développant la relation sado-maso entre Joe et K (le bien nommé, l’endroit où il exerce son art étant curieusement kafkaïen).

Mais paradoxalement (et du coup je me dis qu’il faudrait que je le revoie, mais bon, ça va aller pour le moment), il y aussi quelque chose de nécessaire et même de séduisant dans cette longueur si l’on perçoit le film comme une sorte de « Mille et une nuits du vice » et le duo Joe / Seligman comme une variation de celui constitué par Shéhérazade / Shahriar. Pas mille et une nuits dans le film de Von Trier, juste une, mais durant laquelle Joe va tenir éveillé Seligman pas son art du conte. On suppose que ce qu’elle raconte est vrai, mais parfois on se demande si elle n’ajoute pas des ingrédients pour accentuer ses effets (Seligman lui-même fait part plusieurs fois de son incrédulité). Comme Shéhérazade, il y a un art consommé, alors qu’une histoire se termine, de ménager un effet d’attente, de relancer vers une autre histoire au titre prometteur. Et alors que la nuit avance, les deux personnages se montrent plus proches, plus intimement liés par l’esprit. La grande question est alors de savoir comment l’histoire va se terminer entre ces deux-là, après les histoires épicées et merveilleuses (il y aurait toute une relecture du film à faire par le prisme du conte de fées) de Joe/Shéhérazade. Dans Les 1001 Nuits, Shéhérazade est vierge et Shahriar a couché (avant de les tuer) avec d’innombrables femmes. Dans Nymphomaniac, LVT imagine l’inverse. N’empêche, la fin de leur voyage se doit de coïncider avec un renouveau existentiel. Une femme, incarnant une sexualité maladive (mais en berne, Joe expliquant que son sexe lui est devenu très douloureux), se confie longuement à un homme, pur esprit, incroyablement cultivé. On ne s’attend pas non plus à un « Ils se marièrent et vécurent heureux longtemps », mais on espère au moins une forme de communion apaisante. Et elle a lieu… avant de basculer brutalement sur autre chose. J’ai toujours un peu de mal à accepter la pertinence de ce qu’il se passe dans la dernière minute (ce que fait Segilman me semble impossible, trop stupidement nihiliste) mais, si l’on s’amuse comme moi à percevoir Nymphomaniac comme un double inversé des Mille et Une Nuits, alors la conclusion est logique, et presque savoureuse (mais j’avoue préférer les fins de Melancholia, de Breaking The Waves ou de The House That Jack builds), à l’image de la conclusion hendryxienne chantée par Gainsbourg elle-même dans le générique de fin.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Je ne lis pas pour le moment, car je compte le découvrir bientôt.

Mais, si il y a des avis sur la version à privilégier, je suis preneur.

Mais, si il y a des avis sur la version à privilégier, je suis preneur.

- angel.heart

- Robocop

- Messages: 9449

- Inscription: Lun 28 Mar 2011, 14:55

Re: [Olrik] (`0´)ノ 映画 2025 !

Il existe des comparatifs des deux versions (mais qui vont spoiler).

Curieusement, si je me suis dit que la version director's cut était trop longue, d'un côté je ne regrette pas. Elle est plus extrême, mais comme LVT est lui-même extrême, c'est cohérent. Et puis apparemment il n'y a pas que des plans de cul supplémentaires, loin de là, mais aussi des dialogues donnant là aussi des tonalités plus extrêmes. En bonus aussi une scène d'auto-avortement particulièrement éprouvante. Bref, que du plaisir.

Mais si tu penses que ça ne va pas le faire, bifurque vers la version courte.

Curieusement, si je me suis dit que la version director's cut était trop longue, d'un côté je ne regrette pas. Elle est plus extrême, mais comme LVT est lui-même extrême, c'est cohérent. Et puis apparemment il n'y a pas que des plans de cul supplémentaires, loin de là, mais aussi des dialogues donnant là aussi des tonalités plus extrêmes. En bonus aussi une scène d'auto-avortement particulièrement éprouvante. Bref, que du plaisir.

Mais si tu penses que ça ne va pas le faire, bifurque vers la version courte.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

A Certain Killer - 6/10

A Certain Killer

Kazuo Mori - 1967

Le 29 avril 1967 sortait A Certain Killer. Deux mois plus tard, c’était au tour de La Marque du Tueur, de Suzuki. Et quatre mois après était diffusé Le Samouraï, de Melville. Autant dire que pour le spectateur japonais amateur de film noir mettant en scène un personnage de tueur, c’était une fort belle année.

Après, des trois films, A Certain Killer est sans doute le moins ambitieux, le plus classique. On y suit un tueur cool et élégant joué par Raizo Ichikawa, tueur méthodique dont le mode opératoire ne consiste pas en loger dans la tête une balle avec un fusil à lunette. Il est secondé par une ancienne prostituée délurée (qui a compris qu’il y avait une bonne affaire à rester dans le giron de l’homme) et, pour se couvrir, gère une affaire de restaurant de sushis. Durant le film, différentes affaires lui sont proposées, notamment une visant à tuer un chef yakuza.

Différentes affaires mais pas non plus pléthore. En fait il y en a deux, suivies d’une bataille rangée dans le décor d’un cimetière. C’est un rythme donc assez lent, proposant au début un flashback pour comprendre ce que fait cette fille enjouée aux côtés d’un tueur, et ponctué ensuite de différents dialogues permettant d’amener une trahison de deux personnages. Rien d’époustouflant, juste une ambiance cool agréable à suivre, avec une musique de Hajime Kaburagi rappelant sa collaboration avec Suzuki l’année précédente pour les deux Tokyo Drifter (notes de clavecin assez familières) et une bonne photographie.

De quoi bien préparer le spectateur avant de se prendre dans la face deux autres films de tueurs (La Marque du Tueur et Le Samouraï, donc) qui vont faire table rase des codes.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3149

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com